編集・制作、校正・校閲、コンクール支援なら海風社にお任せ

- HOME

- 書籍案内

書籍案内

書籍案内

検索に当たっては書籍名・著者名・ISBNコードにてご検索ください。

-

新刊

-

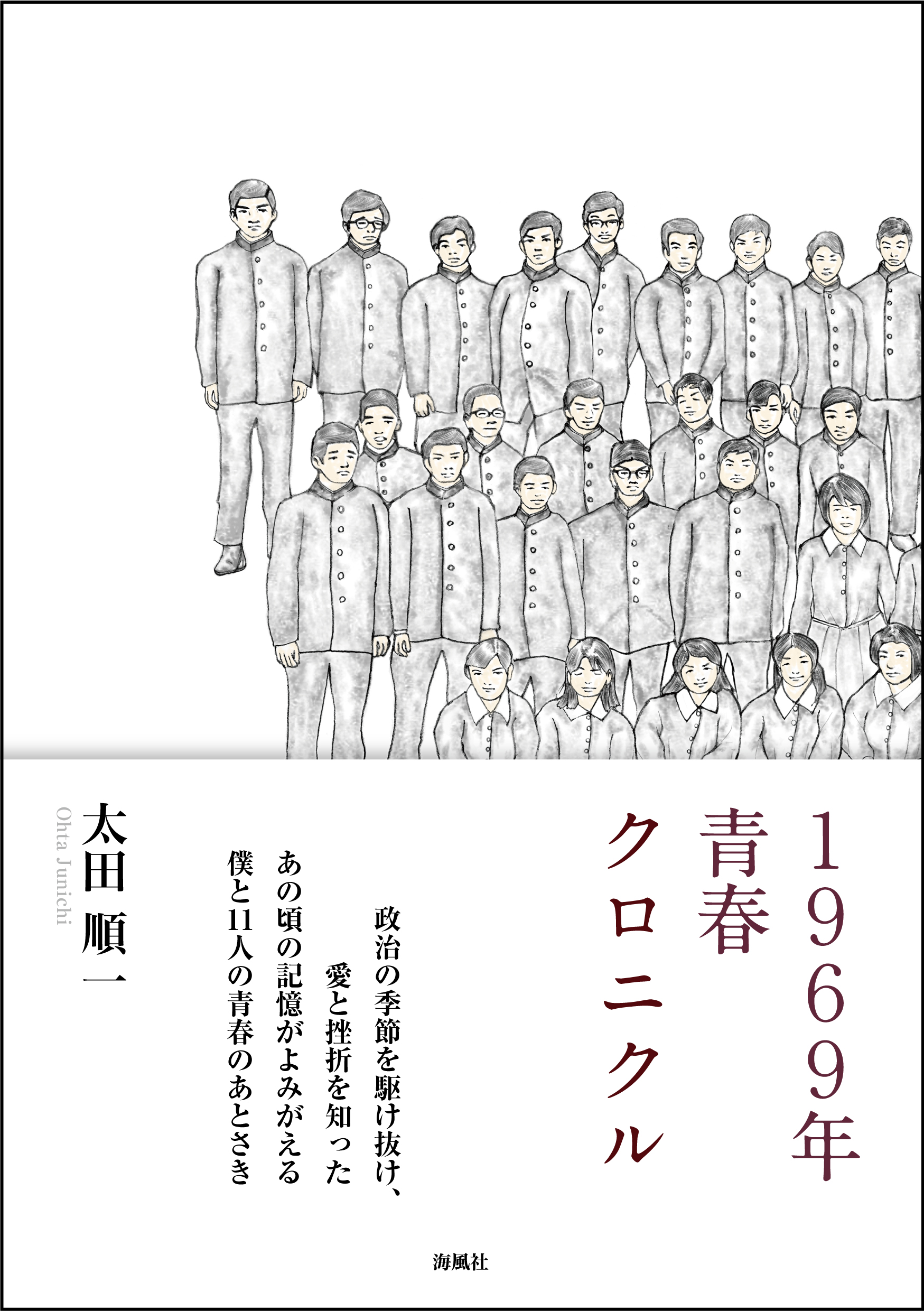

1969年 青春クロニクル

太田 順一

2,800円+税

A5判 並製 / 404頁 / 2025年8月18日

978 4 87616 074‒7 C0095

学生運動が激化した1969年に高校を卒業した著者が、60歳代になった同窓の友人たち11人を取材して書き上げたノンフィクション小説であり、1960年代の日本における学生運動や文化的背景を振り返る著者の私的な回想録ともいえる。

それぞれの個人的事情がその時代の空気感と相まって、想像以上のリアリティーを持って迫ってくる。2025.07.31

………………………………………………………………………………

高校の同窓会に出てみると、仲のよかった級友が「おまえを捜して、警察が俺の家にしつこく何度も来たぞ」。絶句したのは、サッカー部の同学年仲間が福島県郡山と北海道札幌にある大学にそれぞれ進んだが、彼らの下宿にまで警察が来たというのだ。

「家族だけじゃなく、恩師や友人たちにまで迷惑をかけたってことを、だいぶ後になってから知ったよ」

逃亡生活も九カ月になろうとする八月の終わり、日中の仲間から連絡があった。「実はな、そろそろ出てきて捕まってくれ、って反対同盟がいってるんだ」

古川が逃亡を続けている間も一斉逮捕は繰り返されて、延べ百七名が逮捕された(最終的には延べ百二十二名)。青行隊員が多くを占め既に起訴もされていて、反対同盟は年内にも始まる公判に向けて統一被告団を結成するなど法廷闘争の準備を進めていたのだ。

捕まる気など毛頭なかったから随分と悩んだ。不本意ながらも応じたのは、「信造、逃げろ」と車で送ってくれて翌日逮捕された青行隊員への恩義、負い目があったからだった。

三里塚に戻り、日中の小屋で久しぶりに会った仲間と夜、一杯やりながら「逮捕は明日かな、あさってかな」と話していたら、翌朝五時、ドンドンと戸を叩く音がしてお迎えが来た。一九七二年九月四日のことだ。警察署では十時間以上にも及ぶ取り調べが二十日余り続き、起訴されると千葉刑務所内の拘置区へ移送された。

逃亡中、警察が聞き込みをしに恩師や友人らの元へ行ったことは先に記したが、真っ先に向かったのは実家の両親、就職して愛知県にいた兄のところだった。父は食糧庁の役人、母は小学校の教師である。逮捕されたとき新聞各紙に名前も出た。職場では陰でいろいろいわれたに違いなく、日々、針の筵むしろであったことだろう。

しかし父は、わが子といえども二十歳を過ぎれば親とは別人格、と考える人だった。勾留されている千葉刑務所へ奈良から面会にやって来ると、「破廉恥罪とは違うのだから堂々としていろ」と励ました。五十万円の保釈金も用意し、保釈されて裁判が始まると弁護団との初会合の場にも顔を見せ、ひと言「しっかりやれ」。

母も刑務所に父の二カ月後にひとりで来て、遠藤周作の小説『沈黙』を差し入れた。なぜこんなものを、といぶかりながら読むと、キリシタン弾圧が激しい江戸期、長崎に潜入したポルトガル人司祭の物語だった。司祭は捕らわれて、究極の選択を迫られる。自分が踏み絵をふめば、残忍な拷問を受ける信者たちを救えるのだ―棄教か、それとも殉教か。

母があの本を差し入れたのは、「転ぶな」という意味だったのだろうか……。今も折にふれ思い出すが、真意はどこにあったのか、いまだによく分からない。

「あの頃は自分のことしか考えてなくて、親のありがたさなんて感じもしてなかった。バカ息子だったよ」

裁判の冒頭、罪状認否や意見陳述をするとき、党派の学生は「造反有理」「革命勝利」など審理とはおよそ関係のないスローガンをしきりと叫んだ。反権力をアピールする場だと思い込んでいるようで、新左翼の裁判ではよくある光景だ。古川はあきれた。そんな空念仏を唱えたって何にもならないのに、と。

統一被告団には五十五名がいて、青行隊が三十名で支援の学生・労働者が二十五名。日中で被告となったのは高杉と古川だけ。公判は月に一度のペースで進められ、被告団の集まりや弁護団との打ち合わせなどが月々にあって、時間は結構取られた。弁護士からは「十年の長期裁判になるよ」と覚悟を求められたが、不安や恐れはまったくなかった。

「若かったんだ。これからの生活をどうしようとか、将来のことはあまり考えなかったし」

大学に戻った古川は、大規模農業を推進する国の農業政策を批判する内容の卒論を書き、七年がかりで卒業した。園芸学部の学生の就職先は当時、農産物食品の関連で大手スーパーが多かった。求人情報を得ようと学生課へ行くと、担当者が「あなたに関しては推薦できません」という。「ダブってるからですか?」と訊くと、「裁判を抱えているようですから」。ゼミの教授も就職先の紹介はしてくれなかった。

………………………………………………………………………………

(「選んだ道だから」より)